この記事に紐づくカテゴリ

この記事に紐づくタグ

RECOMMENDこの記事を読んだ人におすすめの記事

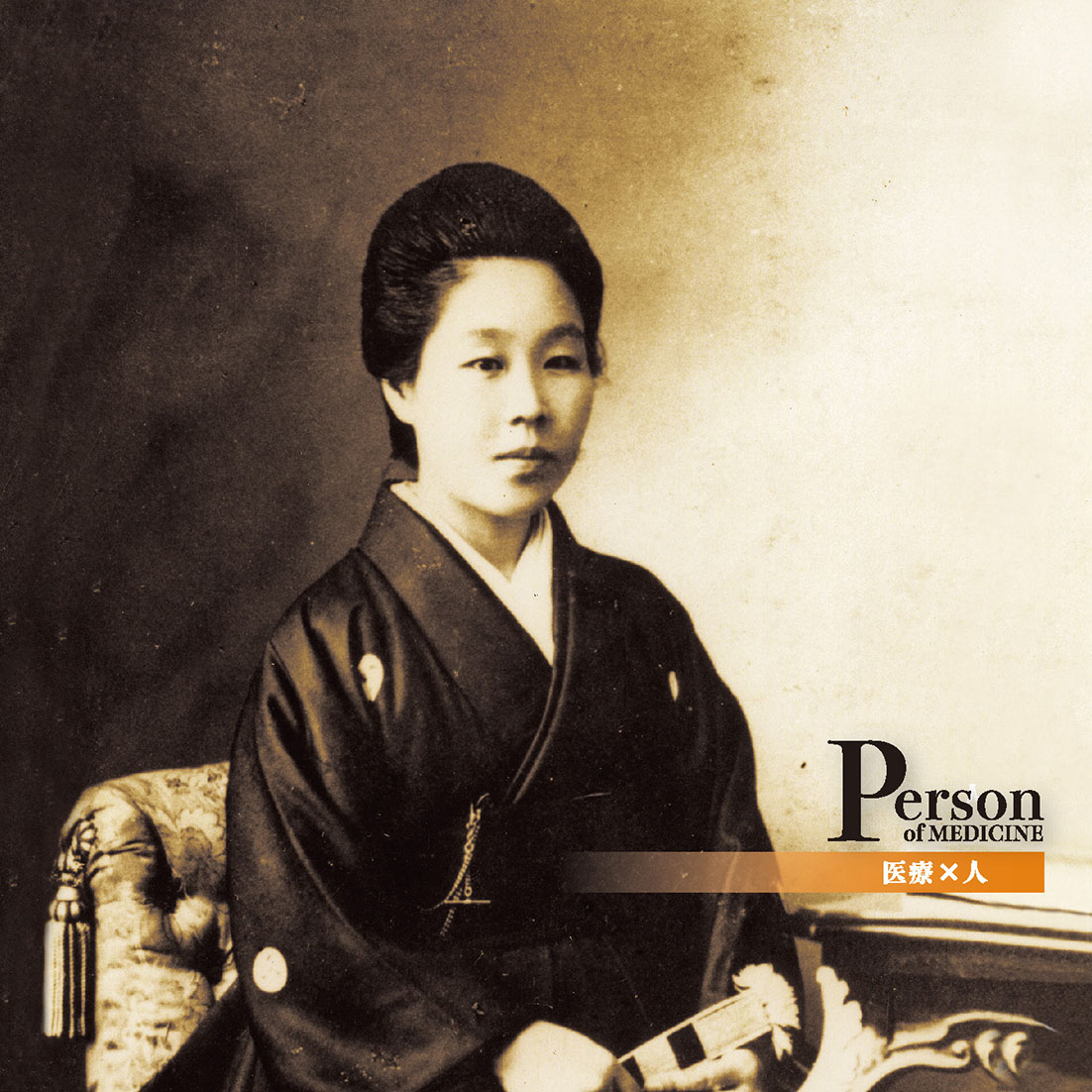

創立者物語 吉岡 彌生「東京女子医科大学」

東京女子医科大学の創立者・吉岡(旧姓鷲山)彌生は、医師だった父の背中を見、また医師を目指して東京で学んでいた2人の兄からも刺激を受け、17歳の時に医師になろうと決意した。

2年後の1889(明治22)年4月に郷里(現在の静岡県掛川市)を離れ、女子を受け入れていた済生学舎(現日本医科大学)に入学。翌年、医術開業試験の前期試験に合格、1892(明治25)年秋には後期試験にも合格し、日本で27番目の女性医師となった。その後郷里に戻り、開業医として医師のスタートを切ったが、2年半後に再び上京。

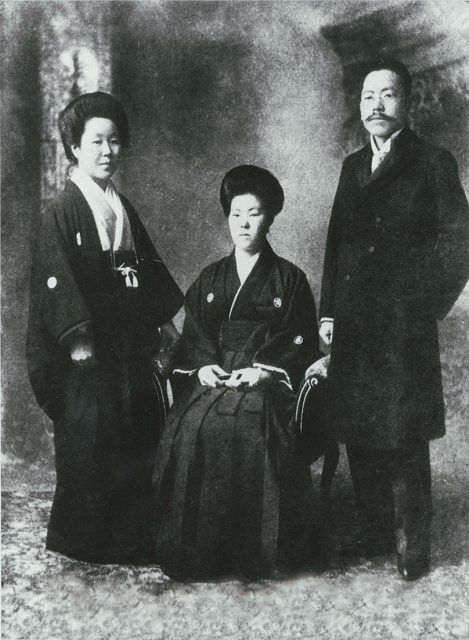

医学の本場ドイツに行こうと考え、ドイツ語の私塾・東京至誠学院を訪れた。そこで院長の吉岡荒太と出会い結婚。至誠学院の運営を手伝いながら東京至誠医院を開業した。

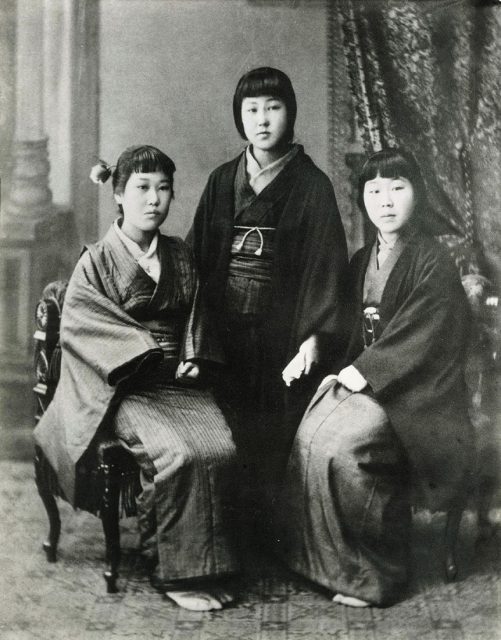

医院は順調で、当時済生学舎に通う2人の女子学生の面倒もみていた。その彼女たちがある日、「私たちは学校に行けなくなってしまう」と訴えてきた。済生学舎が、男女の風紀の乱れから女子の入学を許可しないと決めたのである。それを聞いた彌生は、「行き場を失う女子学生を救わなければ」と一大決心をし、至誠医院の一室を教室として「東京女医学校」の看板を掲げた。

1900(明治33)年12月、彌生29歳の時である。

ここに、我が国初の女性を対象とした医学教育機関が誕生した。

東京女医学校を設立したものの、医術開業試験後期試験の合格者はなかなか現れず、彌生にとって大きなプレッシャーとなっていた。ようやく合格者が出たのは1908(明治41)年のこと。それ以降、合格者が続々誕生するようになり、学校の実力が徐々に認められていった。当時、医学専門学校の卒業生でなければ新しい医師国家試験を受けることができないというハードルも待ちかまえていたが、1912(明治45)年3月、医学専門学校設立の認可が下り、東京女医学校から東京女子医学専門学校へと昇格を果たした。

1916(大正5)年、女子医専となって最初の卒業生は46人。このうち27人が国家試験に合格した。6割の合格率は他の医専に引けを取らない成績で、女子医専は名実ともに唯一の女性医師育成機関として全国に認知されるようになった。

1920(大正9)年には、国家試験を受けなくても卒業後すぐに医師となれる文部省の指定学校にもなった。これは、女子医専の実力が国から認められ、女性医師の社会的地位も確固としたものになったことを示したものである。

その後、女子医専は大きく発展し、彌生の個人病院・東京至誠病院も繁栄を遂げたが、1922(大正11)年に夫・荒太が他界、翌年の関東大震災時に病院を焼失する悲劇に見舞われた。また太平洋戦争の空襲によって女子医専のほとんどの施設を焼失してしまった。

しかし、こうした困難にひるむことなく再建に取り組み、着々と施設の整備を進めていった。戦後の学制改革により、医学教育は大学が行うこととなった。これに対応して大学昇格のための活動を展開し、1951(昭和26)年2月に学校法人東京女子医科大学の認可を取得、大学への昇格を果たした。

その際、男女共学にすることを各方面から勧告されたが、彌生は「女性の社会的地位向上のための医学教育」という創立の趣意を貫き、女子医科大学として認可されたのは特筆すべきことであろう。

晩年は、1920(大正9)年に日本女医会会長、1937(昭和12)年に女性初の内閣教育審議会委員に就任するなど様々な要職も務めた。また、1928(昭和3)年にホノルルで開かれた第一回汎太平洋婦人会議に市川房枝(元参議院議員)らとともに出席。1939(昭和14)年には厚生省・文部省の嘱託として欧米諸国の母子保護事業・医学教育を視察した。

彌生が1959(昭和34)年に88歳で逝去してから39年後の1998(平成10)年、世界的な医療施設として知られるアメリカのメイヨークリニックで「医学に貢献した女性達」という展示会が行われた。世界各国から十数名の女性が選出され、その中の一人に彌生も選ばれており、著名なマリ・キュリー(キュリー夫人)、世界最初の女性医師であるエリザベス・ブラックウェルと並んで彌生のプレートが展示されている。女性医師育成の功績が世界に認められたことの証である。

この記事に紐づくカテゴリ

この記事に紐づくタグ

RECOMMENDこの記事を読んだ人におすすめの記事